教室リニューアル準備のため、新規の塾生募集は行っておりません。

(卒塾生からの紹介のみご相談に乗ります)

中学生クラスについて

集団授業と集団個別指導のハイブリッド授業を行っています。

- 集団授業 …数学・英語など、学校の定期テスト対策や、受験のための授業を行います。1クラス8名以内の少人数授業です。

- 集団個別指導 …主に塾や学校の宿題を、自習形式で行います。詳しくは以下の説明をご覧ください↓

集団個別指導とは(集団授業との違い)

- 生徒は教室に来て、好きな教科の学習(自習)をします。

- 集団授業で出された宿題や、学校の宿題をこの時間で終わらせることが目的です。

- 教室には講師が常駐しており、いつでも質問ができます。

- 宿題を100%理解した状態で次の授業にのぞむことにより、授業の効果を最大化させます。

集団授業と集団個別指導を併用するメリット

集団個別の時間があることで、以下のような時、疑問をすぐに解決することができます。

- 宿題をやろうと思ったが、難しくて進まない

- 前に習ったことを忘れてしまい、確認したい

→集団授業の前に疑問を解消できるため、授業の効果を最大化することができます。

受講料

- 3教科コース(英・数・国 ※中1生のみ)…36,000円(税込)

- 5教科コース(英・数・国・理・社) …48,000円(税込)

詳細は受講料のページをご覧ください

※今年度は募集を停止しております

入塾の条件

・学校の5段階評価で「1」や「2」のないこと ※不登校など特別な事情のある場合を除く

・入塾テスト(既習範囲からの出題)において6割以上の点数が取れること

授業の流れ

- 集団授業で一斉講義を受けます。

→この授業の最後に宿題が出されます。

- 次の集団授業までの間に、自分の希望する集団個別指導の時間に来塾します。

→この時、「1」の時間に出された宿題について講師に質問し、疑問を徹底的に解決します。

- 宿題の疑問をすべて解決した状態で、次の集団授業に臨みます。

中3生 Aさんの通塾例(週4日の通塾):

【集団①】水曜日に理・社・国の集団授業を受け、宿題が出される

【集団②】木曜日に英・数の集団授業を受け、宿題が出される

→金曜日、家で理・社・国の宿題に取り組む

【個別①】土曜日、集団個別に参加し、理・社・国の宿題の分からない部分を講師に質問して解決する。

この時、解き直し等も行って理解を完璧にする

→土曜の帰宅後~月曜日にかけて、英・数の宿題に取り組む

【個別②】火曜日、集団個別に参加し、英・数の宿題の分からない部分を講師に質問して解決する。

解き直し等も行う

→水曜、木曜の集団授業に参加する(この時点で宿題&先週の授業を100%理解している状態)

指導の基本方針

・中学生クラスで最も重視しているのは、自分の頭で考えて、自分ひとりで勉強ができるようになることです。

- 定期試験の一か月前 …勉強の計画を立てる

- 試験を受けた後 …問題の解き直しを行う

- 振り返り …今回、自分には何が足りなかったのか、弱点の洗い出しと出題傾向の分析を行う

- 目標設定 …次回は具体的に何を、いつまでに、どうやって勉強すれば良いのか目標を立てる

→ この一連の流れを、講師のアドバイスを受けながら、すべて自分で行ってもらいます。

自らPDCAサイクルを回すことで、自己調整力を身につけます。

・「論理的思考力を鍛える」という点は、小学生コースと同じです。

具体的な指導内容に関しては「小学生クラス」の「算数」の項目をご覧ください。

理科・社会について

・大手の学習塾では、理科や社会を受講しない生徒も多いです。

しかし、都立入試ではグラフや貿易統計などを読み取り、実験の結果や地域産業の様子を答えさせる問題が多く出題されます。

単なる暗記だけでは得点が上がらないような問題になっており、学校の授業や独学だけで高得点を取ることは年々難しくなっています。

都立入試の理科・社会は、国数英よりも独学の難しい科目です。

そのため、まなびやさんでは中2から理科・社会の受講を必須としています。

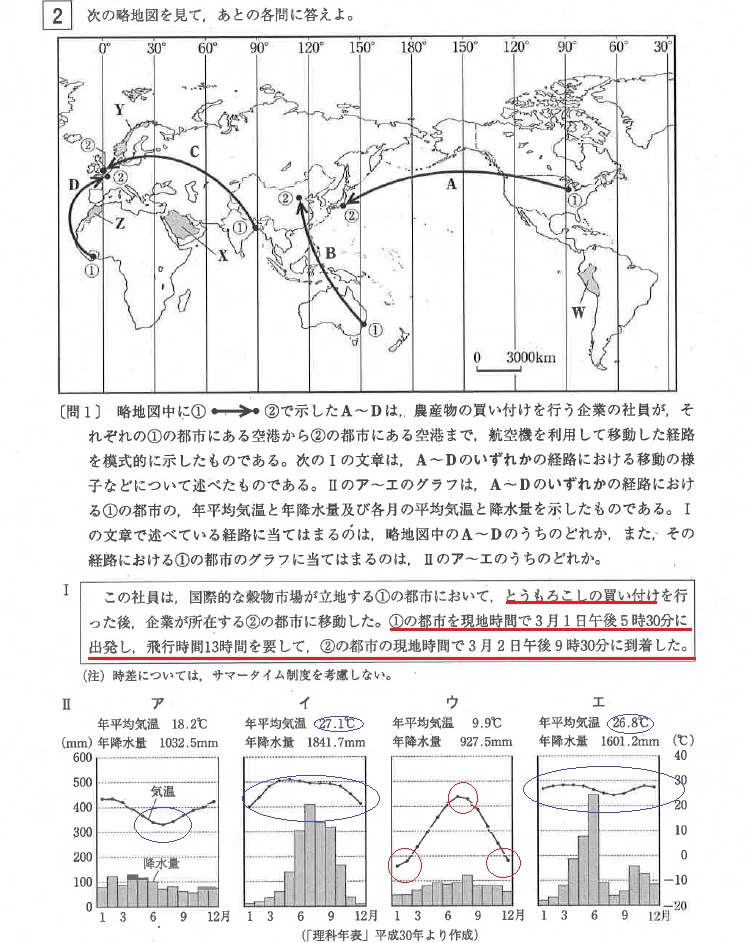

参考)平成31年度都立高校入試問題(前期) 社会大問2

正答率は52.7%(出典:東京都立高等学校入学者選抜学力検査結果に関する調査報告書)で、易しめの問題です。

小岩・本所高校以上の中堅~上位校を狙うなら、落としてはいけない問題です。

Iの文章中「とうもろこし」の記述からアメリカを連想できるかが勝負。

とうもろこしの生産量は1位がアメリカ、2位が中国※は受験では基本事項です。(※平成31年時点)

時差から考えることもできますが、中堅校を狙う偏差値帯の生徒にとってはここをヒントにするのは難しく、時間もかかり過ぎてしまうかもしれません。時間に余裕がある場合の補強要素となります。

上位校を狙う生徒は時差を計算して、その場で「とうもろこし=アメリカ」の仮説が正しいか確かめを行います。

Ⅱの雨温図は、地図の緯度から考えて東京よりも少し寒いことが想像できればウを選べます。

そうでなくても、アとエは6~8月よりも12~2月の気温が高いため南半球の都市、イとエは一年を通して気温が高くあまり変わらないことから、赤道に近い都市だと分かります。

ここから消去法で、ウであることを確かめます。

答:A・ウ

このように、学校の定期試験に多い「○○とは何か。」のような一問一答の問題は、入試ではほぼ出題されません。

授業で覚えた知識を「どれだけ自在に使いこなせるか」の実力が問われます。

解説で赤字で書いた部分は、学習したばかりの中学1年生の時には覚えていても、受験学年の3年生になった時には忘れてしまっている生徒がほとんどです。

また青字で書いた部分は、受験の過去問や模擬試験、受験用のテキスト以外ではほぼ触れられることのない部分です。

きちんと時間をかけて受験対策をしている子にとっては簡単な基本問題でも、学校のワークしかやっていない子にとっては英語・数学以上に難しい。

それが都立入試の理科・社会です。