ちょっと聞いてください!

今週、勤務校(国立の中学校)で『アイスプラネット』という物語文の授業をしたんです。

そしたら休み時間に、生徒たちが

.jpg)

「この話、めっちゃ良かったねー!」

と、興奮した様子で感想を言い合っていたんです。

(補足しておくと、私はチームティーチング=2人目の教員なので、授業をしたのは別の先生です!この先生の授業がすごいんですよ…)

国語の教科書を読んで、中学生が

面白かった~!

と言い合っている光景、ちょっと想像できなくないですか…?

でも、そういう空間が、ある所には確かにあるんです。

私はこのことを、生の言葉で日本中の小中学生に伝えたくて、全国のいろんな学校を見学しています。

「ワークを解くこと=勉強」だった塾

私が以前勤務していた塾では、生徒のほとんどが「国語の勉強=ワークを解くことだ」と考えていました。

「宿題があと30ページもある…はぁ、つらい…」

と、まるで苦行をしているみたいだったんです。

でも、本当は国語の勉強って、

.jpg)

なんで「かすみ草のような人」なんだろ?

「可憐な人」や「ひまわりのような人」って書く場合と、違う感じがするかな?

このタイミングで急に空が晴れるの都合良すぎない?

何か意味がありそうじゃない?

主人公はどうしてここで嘘をつくんだろ。もし嘘をつかなかったら、展開が変わるかも?

そこに作者の意図が隠れてるんじゃないかな?

みたいに…

自分や友だちの“気になる”を共有し合いながら深く潜っていくやり方ができると、すごく面白いんです。

(読書会の参加者からは、よく「謎解きみたい!」と言われます)

こういうのを、学校の先生たちは「問いから始まる授業」とか「読み合いの授業」と呼んでいるんですが…こういう授業スタイルの学校や塾、本当に少ないんです。

いまだに先生主体で、「ここはこう読みましょう」と進めていく授業がほとんどです。

そのため、私はかつての塾生たちから、こういう言葉を何度も言われました↓

先生みたいな読み方して、意味あるんですか?

だって、そんなのテストに出ないじゃないですか

私がいろいろな(特に探究系の)学校見学を始めたのは、こういう生徒たちに納得のいく説明ができない、自分の経験不足が悔しくてたまらなかったからです。

「国語は面白い」と感じられない理由

子どもたちが勉強を苦痛に感じる理由について、もう少し詳しく書きます。

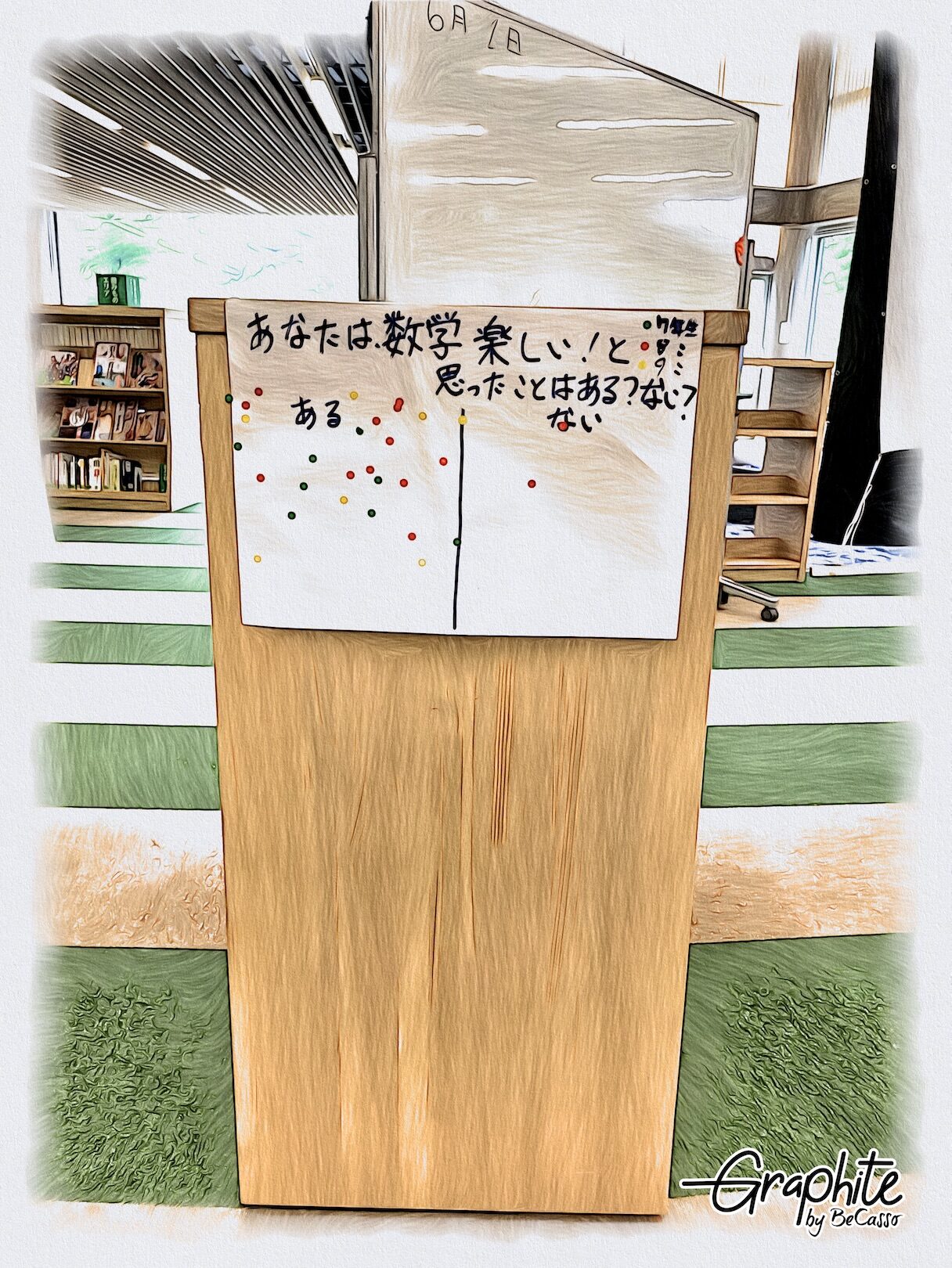

数年前、ある公立中学校を見学させてもらいました。

そこで感じたのが、生徒が「自分で考える・決める機会の少なさ」です。

典型的な例で言うと…

- 今日は『道』という字を練習します

- 〇行目~×行目をみんなで音読してください

- 生徒が挙手しても、発言が意に沿わないと「そうじゃないんだよな…」と教師が否定する

- その結果、生徒が手を挙げづらくなるので前から順番に当てるが、当てられた生徒がまた否定される

(授業が「先生の頭の中当てっこゲーム」になっている)

みたいな授業です。

この環境で50分×6時間、授業を受けるのは苦しいですよね…。

別に、授業が悪いわけじゃないんです。

ただ、今なぜ・何のためにこれをやるのかを生徒自身が納得していないと、ただの「やらされ」になってしまいます。

そして、子どもは「やらされ感のあるもの」を、絶対に面白いとは感じません。

大人だって同じですよね。

こういう環境の中にいたら、

「この物語、めっちゃ良かったね〜!」

と教科書を楽しむ世界を想像できないのも、仕方のないことだと思います。

でも、確かにある

「勉強を楽しむ世界がある」という私の考えは、2021年の時点ではあくまで仮説でした。

そういう学校や生徒を、実際に見たことがなかったからです。

でも今は、自信を持って言えます。

そういう世界は、確かに存在します。

なぜならこの数年間、さまざまな小学校や中学校、高校を訪ねて、その場で学ぶ子どもたちの姿を見てきたからです。

冒頭に書いたように、つい先日も、そういう光景が目の前にありました。

「世界を信じられない」という壁

「テストに出ないことを勉強したって、意味ないじゃん。」

私はかつて経験したこの現象を、こう名付けています。

自分が見たことのない世界は、信じられない

軽井沢風越学園や、学芸大附属小学校、宮崎県立飯野高校など…探究的な学び方を中心に据えたさまざまな学校を訪れて思ったのは、

.jpg)

学ぶって楽しいよね。

と子どもたちが感じられる環境はたくさんあって、教育的な手法によって再現できるということです。

しかも、偏差値に関係なく。

(飯野高校の偏差値は42-46です)

でも、それを見たことがない子どもたちは、そういう世界が存在することを信じられません。

だから、探究的な読み方を説明しても

テストに出ないこと勉強したって意味ないじゃん

というように、勉強を楽しむことを最初から諦めてしまいます。

だからこそ、私は伝えたいです。

「勉強が面白い世界」が、確かにあるんだよ と。

「国語の教科書読書会」という挑戦

見たことのない世界を信じられないなら、実際に見てほしい。

そう思って始めたのが、「国語の教科書読書会」という取り組みです。

(↑の回はくもん式の教室をお借りした都合で、くもんの国語プリント用にアレンジして開催しました)

これは、国立や私立の小中学校で行われている

- 生徒の問いから始まる授業

- 読み合いを中心にした授業

を参考にしながら、2時間×3回で完結するようアレンジしたワークショップです。

ただ、課題もあって…

- 広報やコンセプトの説明に手間がかかる

(→「読書会?何それ?」と言われて、参加してもらえない) - 教材が手作りなため、準備に手間がかかる

(1回開催するために1週間の準備期間が必要) - 受験向けでないため参加費を安く設定せざるをえず、採算がとれない

(例:参加費2000円×定員10人=2万円 → 会場費+人件費で赤字)

そのため、いまはまだ事業化の見通しが立っていません。

今は土台をつくる時期

こうした取り組みを続けていくために、まずは安定して収入を得られる、メインの事業を作る必要があります。

まずはメイン事業をしっかりさせて、収入が確保できたら読書会も形にしていきたいな…と思っています。

どんなことをしているかは、また機会があれば書きたいです!

最後に

勉強って面白い。国語の教科書ってすごい。

そんな世界が存在しています

もともと読むことが好きなのに、まだ感じたことのない子たちがたくさんいるはずです。

そういう子たちに、この空気に触れてほしい。

そのためにも、まずはメインの事業づくりを頑張ります!

※「そうじゃない学校もたくさんある」とか、「そうせざるを得ない事情もある」、「優秀な子が集まる学校だからできるんでしょ」という意見も承知した上で、95%くらいを削って書きました。それでも3,000字を超えてしまうので…。

断定口調なのできつく聞こえるかもしれないですが、ご容赦いただけるとありがたいです!m(__)m